シュタイナー 建築

☆ NO2(中編) ☆

シュタイナーの造形

ゲーテアヌムの構想~設計

シュタイナー建築特集は、TOP(前編) > NO2(中編) > NO3(後編) の三部作になっています。

このページは、NO2(中編)になります。

☆ ☆ ☆

NO2の中編から入った方は、脈絡がありますので”前編”から、”中編”>”後編”とお読みになって下さい。

クリック/タップ

▼ ▼ ▼

INDEX

《 シュタイナー建築TOP / 前編 》

■ まえがき

■ シュタイナー建築:ゲーテアヌム

□ Goetheanum の概略説明

☆ 1 st Goetheanum

☆ 2nd Goetheanum

☆ Basel & Dornach、Bernの

Photo(建物と街の風景写真)

□ 特集について

□ 特集の趣旨

☆ 人間の快楽への欲求

・・・ このページ

《 シュタイナー建築 NO2 (中編) 》

■ シュタイナー建築

☆ シュタイナーの設計の独創性

☆ ゲーテアヌムの構想~設計

☆ シュタイナーの造形

☆ 建築の構想・設計

☆ 自然(光)との対話

☆ ゲーテアヌムの平面形態

☆ ゲーテアヌムの建設

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

■ 後編に行く前に!

シュタイナー建築の感想を述べている以上、恥の上塗りになりますが、☆ 筆者の建築愚作を別冊にて掲載しています。

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

《 シュタイナー建築 NO3 (後編) 》

■ 建築というものの考え方

◇ 建築心理入門

小林重順 著:彰国社

色彩造形心理学者

◇ 建築論

フランクロイドライト

■ 近代(現代)建築の流れ

■ 興味深い現象について/棟上げ

■ シュタイナー建築・造形の紹介

□ 1 st Goetheanumの建築写真

■ 2 nd Goetheanum

□ 建築写真・工事写真

■ Dornachの建物/風景等

★ ★ ★ ★ ★

シュタイナー 建築ーNO2(中編)

シュタイナーの造形

ゲーテアヌムの構想~設計

《 シュタイナー 建築 》

Dornach

– Goetheanum–

Ruttiweg 45 CH-4143

Dornach1/Switzerland

シュタイナー建築

私が思うに、近代建築の文脈・枠には収まりきれない建築

—————————————————————————————–

シュタイナーの設計の独創性!

独創とは、ある意味では社会の評価に背を向けること、尚且つ、独創的という意味合いを解釈すると、他者が理解できるようなものは、他者が理解した時点で”独創”とは言わないので、独創的なモノを理解するのは難しい。

難しいが、・・・

” 独創的なモノに接し、 味わい・浸る ” ことで重要なのは、世間的な 良い・悪いなどの評価とは別で 例え、感じとった ” なにか ” が、自分の好みには合わない/嫌悪を感じるものであっても、冷静に”感じとったもの ” と対峙し、そこから作者の”言葉”を聞き取ることだと思います。

”独創”に触れることは、

・・・ それに尽きると思います。

構想~設計

シュタイナーの造形

心の中の葛藤が空間になったような、ムンクの「叫び」のように、何かを語りかけてくるような不思議な造形。

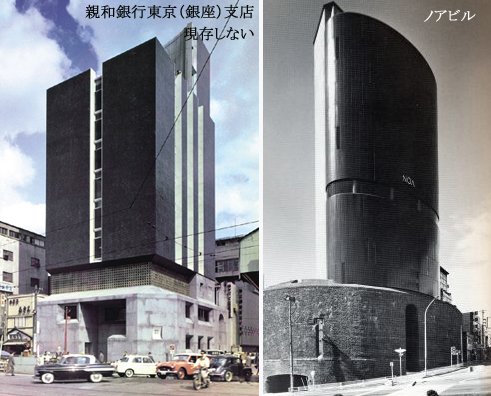

ドイツ・ベルリン大学で”哲学”を学んだ、建築家・故・白井晟一氏(1905-1983年)の建築/形態に身を委ねた時のような そして、光に対する独特の”感性空間”に触れたときのような不思議な感覚。

ルドルフシュタイナーは、白井晟一氏同様に精神性を高める!

そんな”空間”を考えたのではないでしょうか。

そのためのキッカケ創りや思考贅肉の削ぎ落としの場としての建築。

物質的欲求や世間の常識/評価などに惑わされずに、常識という物差しでは量れないものや決め事などのない”空間”の重要性を私達に伝えているように思えます。

シュタイナーは、そのような”空間”に浸ることによって、より精神性が高められると考えたのではないでしょうか?

☆ ☆ ☆

◇ シュタイナーの感性や心の衝動が型になったような造形!

◇ ”時”や”良い悪い/好き嫌い”という括り、そのようなことに躊躇せずに心(霊性)との対話で生まれた造形!

※ 私にはそのように思えます。

構想 > ・・・

建物の構想を具現化するために設計作業があり、その設計の確認のために模型やスケッチで検討を繰り返します。

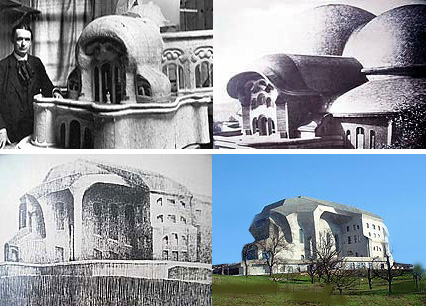

シュタイナーもかなり大きな模型を造り検討しています。

スケッチも沢山描いたようです。

設計 > ・・・

何回も構想・理念・趣旨の確認をし、模型を壊したり・やり直したり、スケッチ作業を繰り返しながらの作業をしていきます。

そして、スタディ段階では、思考した理念が型や空間に表現できているかを検討し、行きつ戻りつを繰り返します。

※ 無から生み出す葛藤!

※ 光を掴み取るまでの闘い!

※ 形が生まれるまでの過程の悩みや苦しみ! などが設計にはあります。

建築を設計する

構想・設計の最初

▽

ある意味では自然との対話

構想・設計段階では模型やスケッチ(現在では、3DCG)などで検討を繰り返しますが、念頭には”光”をどのように取り入れるかなどの自然との対話があります。

又、期間は、現在でも構想・設計から完成までは、住宅でも短くて1年半、大きな建物の場合には5年~6年かかる場合もありますので、あの時代の建設技術でのゲーテアヌムの構造設計や建設は大変だったと思います。

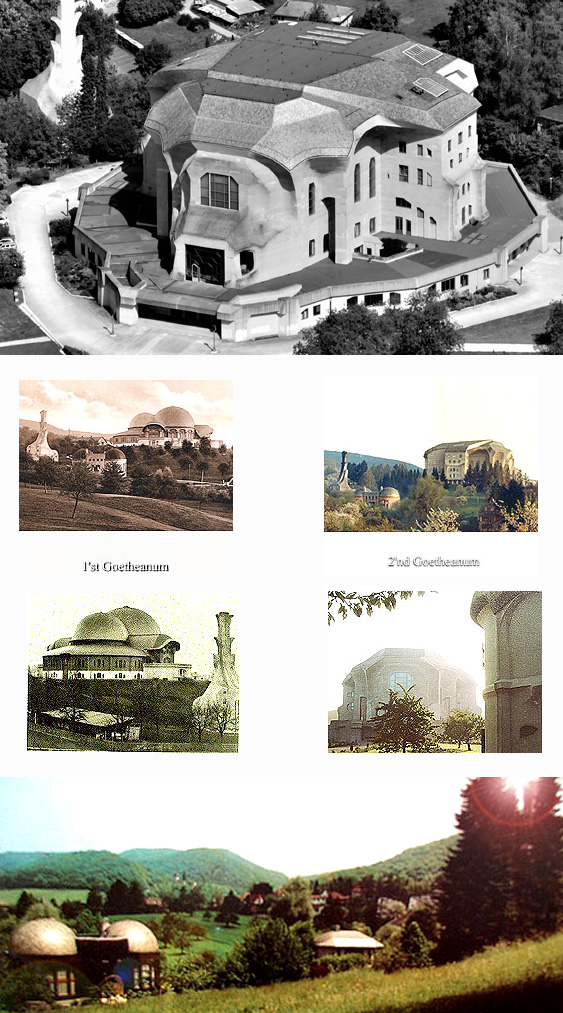

下に、第一・第二ゲーテアヌムの模型とスケッチ、並びに巻末には私の愚作の模型や3DCG・スケッチと建物の完成写真などを別のページ(下記に表示)に掲載していますので参考にご覧下さい。

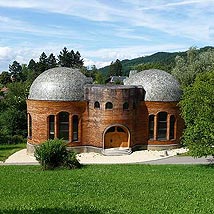

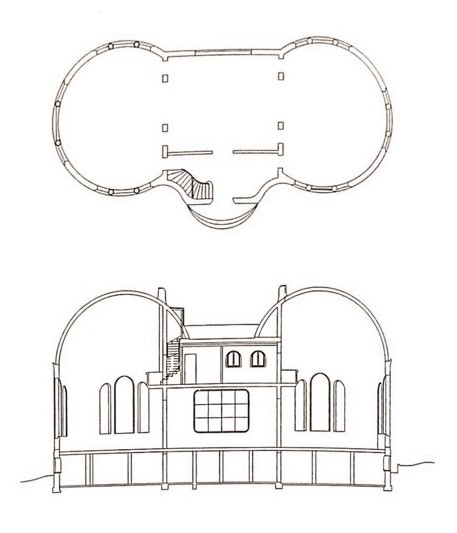

ドルナッハ・グラスハウス

平面図・断面図

形状はツインドームで第一ゲーテアヌムを忍ばせます。

★ 光との対話 : 参考 ★

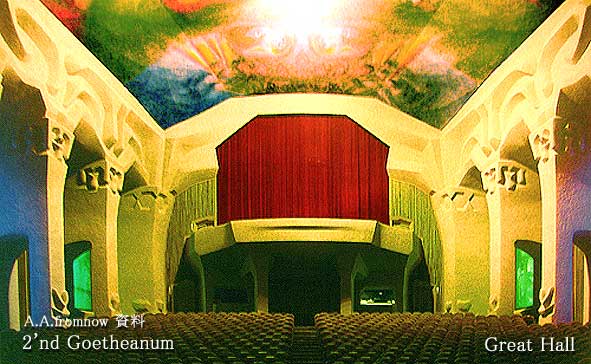

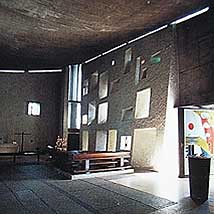

下の写真は、ルドルフ・シュタイナーの第二ゲーテアヌムのメインホールとル・コルビジェのロンシャンのホール内部の写真を同じ角度で写したものです。

どちらの建物も同じように光を側面の彫りの深い窓から取り入れ、同じようにステンドグラスを使っていますが全く趣が異なります。

おおよそ同じ時代の同じ地域に建つ建物ですが、感性や空間が作者によってこのように異なります。

どちらが好きか嫌いか/良いか悪いかではなく、異なる表現・手法での光との対話をご覧下さい。

平面形態

■ 第一 & 第二ゲーテアヌム

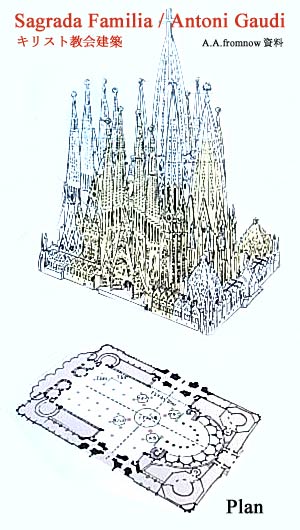

平面形態の分析の参考に、ガウディのサグラダ・ファミリア(教会建築・下部写真)の完成図と平面図を添付します。

例外もありますが、一般的な当時のキリスト教会建築(特にカソリック系)は、外観はどんなに複雑でも、このように単純な十字形の平面形態(クロスプラン)を基本にしていました。

平面形態の十字形!

これは当時のキリスト教会建築の特徴的な平面形態です。

もしも、意図的にシュタイナーが、このような平面形を作ったとしたならば、彼のメッセージが隠れているのかも知れません。

———————————————————————————-

このような考え方もできます!

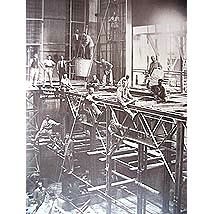

建設

■ Goetheanum の建設

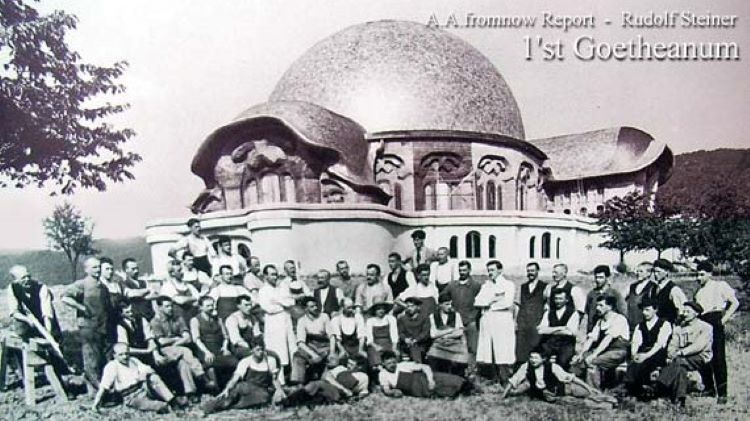

1913年9月20日に、スイス-バ ーゼル近郊のドルナッハ(Dornach)に、人智学活動の中心となるべき建物の建築が、シュタイナーの構想に基づいて始まります。

そして、約6年の歳月をかけて1920年に完成します。

しかし、1922年の12月31日に放火により焼失しています。

その後1925年には第二の建物の建設が始まり、シュタイナーの死後・1928年に完成しています。

この建物は、シュタイナーがゲーテの考え方から人智学の世界観を得たことにより、1918年にゲーテアヌムと名づけられ、精神科学の方法を自然科学、医学、農学、社会学、芸術学、教育学などの諸科学に適用する場として、 1920年10月以降・ゲーテアヌムは、「精神科学のための自由大学 ( Freie Hochschule fuer Geisteswissenschaft ) 」と呼ばれています。

——————————————————————————————–

隣町(Belfort/France)近郊のRonchampにあります、20世紀の巨匠建築家ル・コルビジェ晩年の彫塑的名建築 「 ロンシャンの教会(下に参考写真掲載)」 は、1950年に教会側(アラン・クチュリエ神父)からコルビジェに設計を依頼されていますので、その20年も前に ” 彫塑的なコンクリートの巨大建築 ” /第二ゲーテアヌムは完成しているわけです。

因みに、ル・コルビジェのロンシャンの教会もシュタイナーの第二ゲーテアヌムも、おおよそ同時期・同地域に出来たコンクリート打ち放しの建築なのです。

どちらも、設計/構想の大胆さと建設時の努力は大変なものだったと思います。

”後編”に行く前に!

☆ 筆者の建築愚作案内 ☆

シュタイナー建築の感想を述べている以上、恥の上塗りになりますが、どんな愚作(拙作写真のみ)を造ってきたのかを開示することにしました。

興味のある方は下の文字をクリックしてご覧下さい。

▼ ▼ ▼

Private Corner 2 – 愚作

▼ Next Stage ▼

シュタイナー建築 NO3《後編》