” シリーズ: 八ヶ岳思考 ”

■ ■ ■ ■ ■

《 多様性 》

思想と文化・人種・宗教 > 差別

《 ページ内容の目次 》

多様性1 人間・宗教

人間のつくる境界/宗教・差別

インドで体験した身分制度の紹介

多様性2 文化

文化・宗教・風習の境界

世界(欧米)共通!

日本独自の神事ではなかった

建物に関わる上棟式(棟上げ)

多様性1 人間

インドで体験した身分制度の紹介

人間のつくる境界/宗教・差別

(註) ハリジャン・ダリット/不可触民(ふかしょくみん)

カースト制度(ヴァルナ・ジャーティ制)の外側にあって、インドのヒンドゥー教社会における被差別民で、総数は約2億人と推計されている。

現在、インドの人口は約13億人ですので、約7人に一人の割合の彼らは、アンタッチャブル、アウトカーストもしくはアヴァルナ或いはダリットと呼ばれる。

ガンジーは、その人たちをハリジャン(神の子)と呼びました。

下級カーストのインド人は言う。

差別あるカースト制度のおかしさを!

しかし、その人が ”ハリジャン・ダリット”をひどく差別する。

ある意味では、人間として見ていない。

———————————————————————-

インドの身分制度で差別される人々

その人達を助け歩いたマザーテレサ

▼

コルカタ/マザーハウスにて

カースト制度とは

正確にはヴァルナ・ジャーティ制度(四姓制度)と呼ばれるもので、「カースト」とはポルトガル語の血筋/血統を表す”casta(カスタ)”が語源になっていますが、基は、ラテン語の”castus(カストゥス)にあります。

又、ヴァルナ(梵: varṇa、वर्ण)とは色種を意味し、四層の種姓(身分)に分割した古代インド宗教のバラモン教の階級思想です。

1・知識人(僧)階級

婆羅門/バラモン:ブラーフマナ

2・支配者階級(王・為政者)

刹帝利/セッテイリ:クシャトリァ

3・庶民階級

吠舎/ベイシャ:ヴアイシャ

4・肉体労働者階級

首陀羅/シュダラ:シュードラ

の四つに分かれています。

その階級外として ”ハリジャン/ダリット”が存在します。

又、ヒンドゥー教と婆羅門教(バラモン教)の違いは、バラモン教は古代インド宗教で、ヒンドゥー教はその教えを引き継ぎながら発達したインドの土着宗教です。

バラモン教は一神教で太陽神(ブラフマン/ブラゥナー)のみが神ですが、ヒンドゥー教は太陽神(ブラフマン/ブラゥナー)を最高の神としながらも多くの神が存在する多神教で、例えば、牛・猿、或いは仏陀もヒンドゥー教の神 ないしは、神の使いという多様性に富んだ宗教です。

———————————————————————-

宗教/救済と差別

ヒンドゥー教の神々の像

※ 人々を救うはずの宗教

しかし、

インドにいると”宗教”と”生活”が繋がっているが、その生活の中に宗教に伴う差別があるので、宗教とは”なんだろうか”と思ってしまう。

☆ ☆ ☆

その宗教(ヒンドゥー教)の神々

ヒンドゥの方達には大変失礼ですが、ヒンドゥー教の神々の像を見ていると奇怪と言うか、おかしいと言うか笑みがこぼれて来ます。

ガネーシャ

ハヌマン

人の首をもぎ取る神:カーリー

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

宗教/救済と差別

インド/コルカタ:死を待つ人々の家

宗教とは”なんだろうか”

インド/コルカタの”マザーハウスには、神の存在を信じ、不幸な人々を助けている人々がいる。

故・マザーテレサの指導の下

差別で苦しめられ、

死に行く人々を見取っている

多様性 2 文化

世界(欧米)共通だった、

建物の上棟式(棟上げ)

日本では、神主がお出ましになることが多いので、日本独自の神事だと思っていましたが、各国で、趣旨/意味合い・やり方・形の殆どが同じように行われているんです!

上棟式は日本独自のものではなく、ヨーロッパでも古くから根付いている儀式のようなんです。

・・・ 興味深いことですので、調べてみました。

—————————————————-

ヨーロッパでの上棟式というのは、昔(紀元前でしょうね?)のデンマークやスウェーデン・ノルウェー地方(ノルマン人 )で、木造建築を造る際に木々や地の霊を鎮める為に行われた宗教儀式が始まりだそうです。

ノルマン人の間で行われた儀式は、建物の建設の際に、主要構造を完成させた時点で式典を行われます。

この儀式は、日本と同じような意味合いで、その地の霊・神に対する挨拶や畏敬の念が込められているようです。

木造建築の屋根の棟木を建物の最上部に取り付けてる際に行われます。

棟木に大工や建築主らが署名した後、その棟木を屋根に引き上げて固定し、その上に常緑樹の葉や枝で作った飾りや旗などを設置し、その後は一同で飲食を行う。

・・・ 日本の話ではありません。

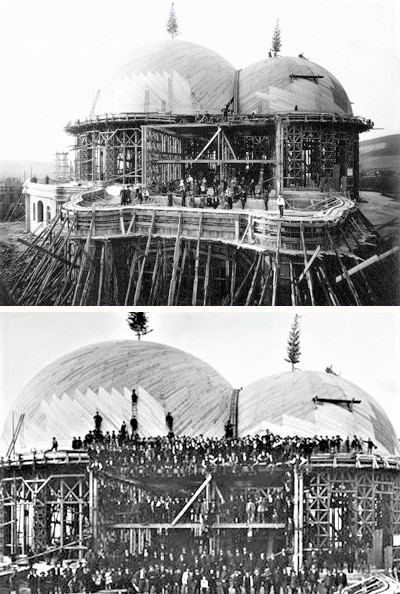

下の写真を見て下さい。形状も催事も同じなんです。

それがヨーロッパ各地に伝わり、移民を通して一部のアメリカにもこの風習が伝わったそうです。

上の写真は、ヨーロッパ(デンマーク)と日本の上棟式ですが、全く同じように感じます!

・・・ 興味深い現象ですね!

一例として、

ドイツの上棟式 ( Richtfest:リッヒトフェスト ) を紹介致します 。

————————————————————————-

下の工事中の写真を見て下さい!

写真を見ると、大小のドームの屋根の上に木を立てています。

棟上げ、上棟式 !?

スイスのバーゼル近郊・ドルナッハという場所に1920年に完成し、1922年に火事で消滅した 第一 ゲーテアヌムという建物の工事途中の写真です。

屋根の頂上に樹木(常緑樹)を立てて、祭壇を造り記念写真を撮っています。

主要構造(棟木)を完成させた時に行う式典、

明らかに日本と同じ上棟式(棟上げ)です。

ドイツでは建物の上棟式は14世紀頃から行われ現在も続いているそうで、建設中の住宅で依頼主が幸せに暮 らす家庭を築く ための大切な習慣だと考えられています。

家の基本構造と屋根を支える骨組みが出来上がった時に、家の安泰や幸運を祈って上棟式が行われるそうです。

儀式は、屋根の骨組みの頂部に常緑樹の小さな木や、枝や葉っぱで編み上げたリース等を飾り、建築依頼人が最後の釘を打ち込み、その後に大工さんの代表が屋根の上で建築関係者へ謝意を述べたり神に家の安泰や祝福をお願いするスピーチをします。

式を担当するのは家を建てる家族で、参加者は 近所の住民や建築家・大工など家の建設に携わった人たちです。

儀式の締めくくりは、家主が参加者の前でスピーチをし、ドイツの習慣で家の屋根からガラスを落とし、ガラスが割れると縁起が良いとされています。

その後に、ドイツの伝統的な料理・ビールやワインを楽しみ、家族や参加者は絆を深めるそうです。

驚き!

そして、面白いですね、

全く日本の上棟式と同じです!

日本独自のものがタマタマ同一なのか、それともヨーロッパから伝わったものが、日本に根付いて神事になったのか? 後者とするなら、どのように・いつ頃伝わったのかが不思議です。それも、神社・神主を交えた催事なのでより不思議です。

・・・ ある文化・風習には境界などなかった!

END