” シリーズ: 八ヶ岳思考 ”

■ ■ ■ ■ ■

マザーハウスにて

《 村社会国家 》

歴史社会学者 / 小熊英二氏

”日本という村社会”

「単一民族神話の起源」より

『 日本の集団観においては、まず個人があり、それが集まって集団ができるとはされない。 まず、<集団>があり、そこからの疎外現象として<個人>が析出されるのである。 そのため、集団の本流は常に中心のない<みんな>であり、<個人的意見>は、常に傍流とされる。 』

・・・ 小熊英二

————————————————

作家 / 村上龍氏

MEN ARE EXPENDABLE.VOL – 6

” 日本という国 ”

『 個人の概念が未発達な国では、個人というのは集団から疎外されることによって際立つ。 たとえば、メディアの文脈などでは、個人が発達するのは、集団から疎外される場合に限られてる。

個人的嗜好も集団の影響下にあることが多い。

これまで何度も書いてきたように、そもそも個人と言う概念が希薄だった。 日本では、個人と言う言葉そのものが、集団から疎外され、集団と対立するものとして始めて浮かび上がってくる。 それは、きっと異質な他者という存在を、歴史的に意識せずにすんできたということも大きいのだろう。 』

・・・ 村上龍

————————————————

作家/曽野綾子氏

書籍 ” 必ず柔らかな明日は来る ” から

日本は人々が現実ではなく理想でものを言う幸福な国である。

・・・ 曽野綾子

村社会:集団

個人 ・・・ ”異質の存在”

多様性とは?

異質な風貌や行為

”和を乱す” 或いは、害を与える/受けるからということで取り締まる。

戦時中は”隣組”、コロナ時は”自粛警察”などがいた。

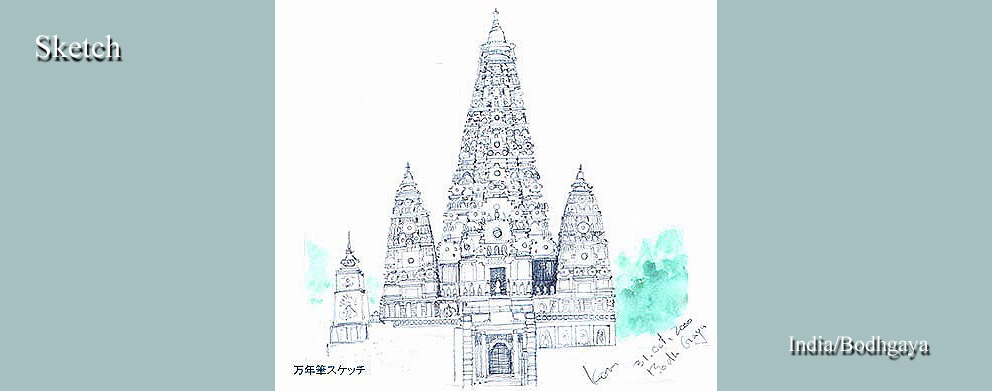

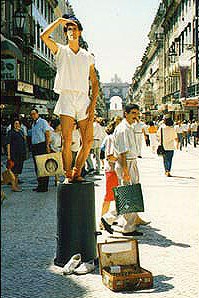

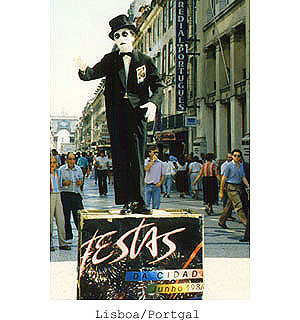

下記の写真のような”訳の分からない存在 ”も異物として攻撃の対象になる。

”異質の存在”

そこから何が見えますか?

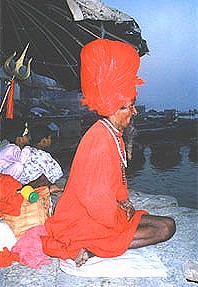

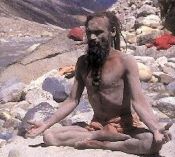

インドでは当たり前

”異質の存在”

子供は興味津々

インドでは当たり前1

インドでは当たり前2

☆ ☆ ☆

普通に街にいる

インドには、

こんな人もいる

多様性を認めよう!

☆ ☆ ☆

日本は人々が現実ではなく理想でものを言う幸福な国である。

・・・ 曽野綾子

※ このページの続編として

「 文化・宗教・風習と差別 」

という ” 凡夫の独り言 ” がありますので興味のある方は、下線のある文字をクリックしてご覧下さい。

インドでの差別の実体験の紹介 ・ 建物の上棟式は日本だけでない宗教行事 などを記載しています。

END